2020年,英德市市场监督管理局共受理消费投诉、举报、咨询2754件,同比增长63.9%,其中消费投诉1632件,占受理总量的57.3%;举报1031件,占受理总量的37.4%;咨询147件,占受理总量的5.3%。

一、基本情况

2020年共受理消费者投诉1632件,调解成功902件,调解成功率55.3%,为消费者挽回经济损失132.09万元,同比增长39.9%;举报975件,立案查处93件,结案87件。其中,城中、城北、英红、东华4所受理量居前四位,具体详见表1。

表1:投诉、举报受理情况统计表

(一)消费投诉分析

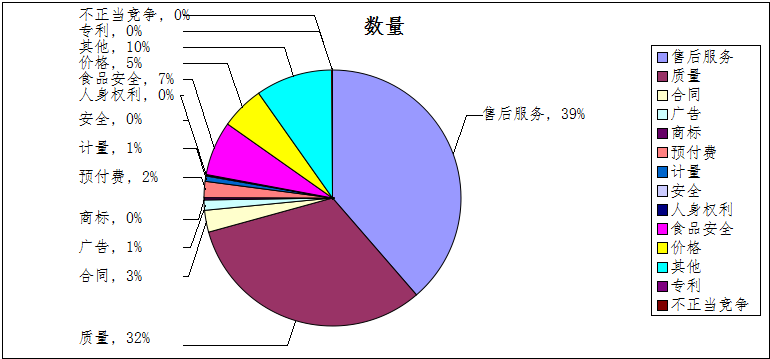

1.按性质分析。2020年,售后服务、产品质量仍居投诉一、二位,分别为631件、523件,占投诉总量的七成以上。食品安全、价格、合同、预付款比重同比有所上升,分别为112件、89件、45件、32件,占投诉总量的7%、5%、3%、2%。具体详见图1。

图1 受理投诉性质情况

2.按类别分析

服务类投诉占绝大多数,为1002件,占消费投诉总量的61.4%。销售服务、餐饮和住宿服务、保养维修服务、文化体育服务分居前四位,占投诉总量47.3%。这与近年来人们的生活需求从量到质的变化息息相关,特别是年经一族,互联网购物消费,预付式消费等而引发系列投诉,其次培训、体育、美容、美发行业极易引发群体性投诉。具体详见表2。

表2 受理服务类投诉前十位情况

商品类投诉为630件,占消费投诉总量38.6%。日用品消费投诉仍成消费痛点,主要为服装鞋帽、家居用品、家用电器等存在质量问题。装修材料、药品、医疗器械、食品等投诉比重与往年相比也大幅度增多。具体详见表3。

表3 受理商品类投诉前十位情况

(二)咨询、举报分析

咨询类147件,呈逐年递增势态,同比增长167.3%,仍为市场主体登记注册问题占大部分。举报975件,主要集中在无证照经营,防疫物品质量问题及哄抬物价等。其中,职业性举报案件251件,同比增长269.1%,呈逐年暴增趋势。职业投诉人反映问题主要为广告、虚假宣传、食品标签标识等,手段多样化,且对相同诉求内容进行重复投诉,使执法人员疲于应付。

二、维权热点分析

(一)疫情投诉成新热点

2020年,英德市共受理涉疫情消费者投诉举报295件,占全年受理量的10.4%,从年初每天占投诉总量的80%降至年未每月近乎为零。消费者反映的问题集中在两大个方面:一是商家趁“疫”涨价,牟取暴利。疫情期间,全国医疗防护用品出现短时紧缺,各地纷纷出现“一罩”难求现象,部分商家为了牟取利益,出现哄抬口罩、酒精等紧俏医疗物资价格,或是将普通口罩当作医用外科口罩高价销售给消费者,甚至销售“三无”口罩。二是商家“疫”不容情,消费者退订难。为了配合疫情防控工作,消费者主动取消了外出、聚餐等活动,但部分商家却以违反约定为由拒绝退还订金或者从中扣除部分手续费引发纠纷。

(二)远程购物消费投诉飙升

2020年,由远程购物引发的投诉共554件,占受理量的34%,同比增长117.3%。宅经济促进了网络购物的迅速发展,由此滋生了新经营业态(微商)、商业模式,也带来了“直播带货”等,于是衍生了诸多问题。一是直播产品信息不匹配,部分主播夸大宣传,故意隐瞒产品瑕疵。二是货不对版,甚至存在销售“三无”产品,售后无保障,主播、平台与商家相互推诿。三是出现恶意刷单,刷消费者好评等不正当竞争行为。

(三)日用品消费投诉仍居高不下

日用生活品是百姓生活必需品,2020年,涉及日用品消费投诉量位居榜首,为289件,售后问题和质量问题备受关注,售后问题主要反映商家反复推诿、上门维修不及时、售后服务不兑现。质量问题主要是商家夸大产品功能,质量不合格等。

(四)预付式消费易引发群体性投诉

2020年,预付式消费引发的群体投诉共32件,调解成功16件。商家通常以免费体验和高额折扣优惠为诱饵吸引消费者,而消费者在接受服务后才发现自身权益受损,消费者反映问题集中在:强制消费,让消费者越套越深;办卡容易退卡难;消费卡“短命夭折”。由于现行法律对预付卡监管存在缺失,对于发卡商家的资质、发行规模没有具体的限制,使得经营者诚信缺失行为难以得到有效约束。

(五)商品房销售暗藏玄机

主要表现在开发商销售时利用房地产市场信息不对称的普遍现状,抓住消费者急于购房心态,推出各式各样的营销方式,各种宣传手段也日新月异。一是价格套路。如以“一万抵三万”“团购”大优惠吸引众多消费者,实际上得不到优惠。二是宣传误导。如购房可安排小孩插班就读附近学校,样版房与实际交付房不一致,假装制造房源紧张信息哄骗消费者支付诚意金预留房屋。三是价格违法。如违规收取团购费,水电开户费等。

三、建议

(一)补“短板”,进一步完善相关政策法规盲点

针对疫情期间消费者退订难等反映问题较多,建议有关部门加强针对性研究,完善相关政策,及时解决消费者面临问题。对于新生业态“直播带货”、预付式消费等消费模式,相关部门既要肯定其给消费生活带来的品质性和便捷性效果,也要正视其产生的“副作用”,预防“并发症”的发生,对网络销售平台、预付式消费等应出台更详细的法律法规,规范市场秩序健康发展。

(二)打造社会共建共治共享市场体系,共同营造放心消费环境

继续开展“放心消费创建”活动,培育更多“放心消费承诺”“线下无理由退货承诺”单位,进一步强化经营者消费维权主体责任,增强市场消费信心。消费群体应理性消费,对于网络购物、预付卡高折扣让利等问题,要提高警惕,防止掉“坑”,遇到违法行为,积极行使监督权,及时投诉举报,依法维权。同时,执法部门应加大执法力度,采取“强措施”“硬措施”,依法从快从严从重打击违法行为,净化市场环境,形成人人参与、人人有责、人人享有的市场治理体系,共同营造放心消费环境。